Juliana: Primero que nada, Wil, muchas gracias por acceder a esta conversación, qué bacán poder conversar de tu corto de una manera más oficial. Es un docu muy bello. Siempre que lo veo me hace lagrimear, me atraviesa mucho, es muy lindo. Cuando pienso en ¿Cómo suturar la tierra? pienso en la relación entre los espacios físicos y las memorias, en esas proyecciones sobre la casa, el portón, la naturaleza. Quisiera que me cuentes un poco más de esa relación espacio-memoria.

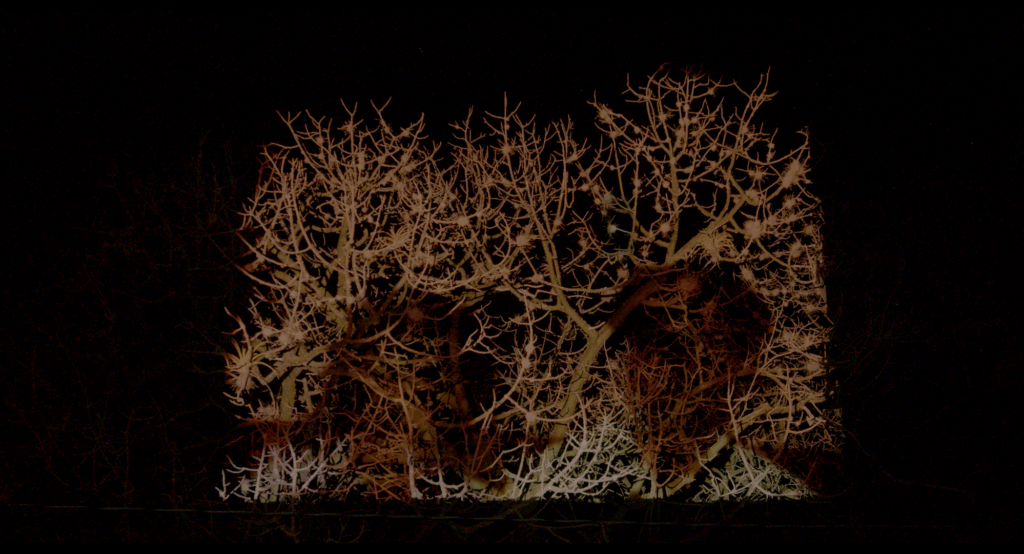

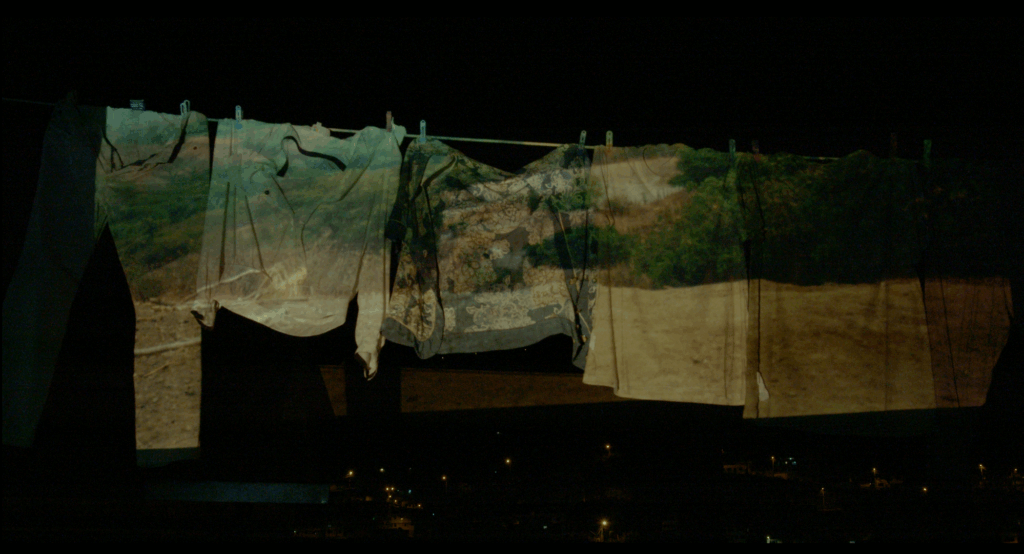

Wil: Primero que nada, gracias Juli por tus palabras, a todo el equipo que hacen la 25 Watts por el espacio también. Siempre es lindo poder conversar y poder intercambiar unas palabras extra, creo que para eso es el cine: nos convoca. La pregunta de la memoria y los espacios es muy vital y atraviesa toda la estructura del cortometraje. Hay dos puntos geográficos planteados que son la ciudad de Quito y Bramaderos, en Loja. Para mí el corto es una búsqueda de los elementos del cine que pueden unir estos dos espacios geográficos. Otra cosa es el tiempo también, que es un tiempo ajeno al de la realización del cortometraje y al que evoca el cortometraje. La goma que puede unir estos tiempos lejanos y estas geografías lejanas es la luz. Y con la luz también me refiero a estas proyecciones de las fotografías, ¿no? La luz entonces funciona como un juego de diálogo, luz y espacio… este espacio afectivo, físico, que es muy distinto al espacio-imagen proyectado. Hay un juego que comienza a tejerse al momento de unir estos puntos, al momento de unir estos tiempos.

¿Cómo suturar la tierra? empieza desde una investigación de un texto de José Luis Pardo, un filósofo español. El texto que comencé a indagar para mi investigación preliminar de mi tesis se llama Sobre los espacios pintar, escribir y pensar. Él lo que hace en uno de los capítulos es hablar de las distintas geografías y de la posibilidad de que la Tierra escriba su propio lenguaje y escriba su propia grafía. Comienza a diseccionar en distintas etapas y en distintas secciones qué tipo de grafías podemos encontrar en la Tierra. Eso a mí me tocó mucho porque la película habla de un viaje migratorio, de un desplazamiento que se hace en una geografía en particular. Es ahí que entonces se va uniendo este link de la memoria de este tiempo en este territorio físico con el material de archivo que yo estaba manejando. Y ahí se va tejiendo un poco el cortometraje.

Juliana: Claro, qué lindo y qué chévere que menciones justo esto de la nota migratoria porque justo te quería preguntar al respecto. En el corto están varias tomas de los caminos y de ese movimiento. Yo lo interpreto como ir de un lado al otro. Siento que es una especie de camino a la reconciliación con tu memoria familiar, con esa historia y ese viaje, y tal vez incluso, esas heridas transgeneracionales. ¿Cómo le atraviesa la migración a tu corto y estos viajes?

Wil: Total, el tema es el viaje migratorio de la familia de mi mamá, que han sido historias desde la voz, desde el verbo que siempre han estado rodeándonos. Historias que cantan mis tíos, mi mamá, la familia de mi madre que es extensa. El proceso migratorio que hizo la familia de mi mamá fue del campo de Loja, de Bramaderos, a Quito, finalizando los setentas, iniciando los ochentas. Hay un punto que hago énfasis en el cortometraje, que es mi interpretación, donde sitúo históricamente a esta migración. Si bien se da por el abandono del Estado al sector rural, que es un proceso histórico, y lamentablemente se sigue viviendo hasta el día de hoy, ¿Cómo suturar la tierra? se contextualiza justo en una época histórica en el Ecuador que es en la reactivación del conflicto bélico con el Perú. Era muy importante pensar y unir estos puntos, ya que hace unos años, cuando se estaba levantando la investigación, empezaba un discurso en el país de un enemigo en común, ¿no? El crimen organizado, el narcotráfico y demás. Eso es una campaña disfrazada, una campaña de exterminio disfrazada de unión. Con este contexto, para mí era importante situarme en mi contexto puntual y situar al cortometraje históricamente, entonces el viaje migratorio como que tiene otro peso más fuerte.

Las líneas que decías que tejen, también de cierta forma me ayudaron a mí como que a ponerlo en imágenes. No digo en palabras porque soy medio ajeno a las palabras, por eso hago imágenes. Es también un viaje interno al regresar al corazón de esta historia, que solo ha estado en la memoria auditiva de mi familia. ¿Se habla?, sí, tal vez desde una nostalgia y una melancolía, pero no se ha hablado desde en una herida abierta, que es mi lectura: una herida abierta que se ha mantenido; entonces sí, el docu también es una línea, no sé, no digo terapéutica, pero es mucho más: el cine tiene la posibilidad de permitirnos pensar y atravesar estas imágenes. Es un proceso de poder acercarnos a la memoria, a una memoria que muy fácilmente se puede olvidar ya que no está en un archivo, o lo que se considera “un archivo físico”; es una historia auditiva y hay una importancia en el sonido y en la voz, o la ausencia de voz en el cortometraje.

Juliana: Justo esta nota del sonido, una de las partes sonoras que a mí más me atravesó fue cuando aparece este torrente del río. Al principio era pantalla en negro, y claro, unx piensa en agua, fluidez, movimiento, y tal vez inclusive paz. Y luego llega esta cámara en mano errática con las imágenes también constantemente cambiando. No se les llega a ver en su totalidad, y el río encima junto todo este torrente de memorias. Cuéntame un poco qué te atravesaba cuando tú estabas montando esa parte.

Wil: Para mí era un momento muy clave, y fue de hecho el primer momento o la primera certeza que apareció en el montaje. Sería muy aburrido decir lo que es para mí, pero es también este juego de lluvia, y como tú dices, estos destellos breves de memoria, de luz, de imágenes, la imagen es errática. El cortometraje se abrió mucho al error, a abrazar el error como proceso creativo, y al error lo pienso entre comillas porque pensar en un error es pensar en un concepto de algo que no está cerrado. El proceso de este montaje se lo pensó desde la filmación. El dispositivo que usamos fue la proyección de imágenes. Siempre hubo una certeza con el dispositivo que se presentaba al hacer el viaje migratorio de mi mamá a la inversa: yo ir a su casa, en Loja, proyectando en este mismo recorrido geográfico las imágenes del material de archivo que hay en la familia. Los conceptos de desplazamiento y de territorio motivaron a tomar las decisiones y adaptarnos al proceso de creación, pero para mí, puntualmente, esta secuencia es el corazón de la película, porque le podría dar el concepto de memoria, ya que es eso: imágenes que se van develando un poco, que no son muy fijas, que tienen espacios en negro.

La memoria es eso, es una construcción que tenemos nosotros de estos hechos pasados, construcción que las llenamos con referencias visuales o auditivas, historias o incluso con ensoñaciones también nuestras acerca de ese tiempo. Es muy lindo eso porque es la espina vertebral del cortometraje, es el punto liminal entre las dos geografías en el que vamos navegando con esta sensación de estar recordando algo, de ver destellos de imágenes o demás.

Me acuerdo que la sensación que se estaba buscando era esa que tienes cuando estás viajando, en cualquier lado, en un desplazamiento de un espacio a otro, y tu cabeza solo se deja llevar por los pensamientos mientras ves lo que está pasando, yo qué sé, ves la vida pasar afuera mientras tu cabeza te va detonando estas ramificaciones más rizomáticas de algo que ves que te hace recordar un momento en el pasado. Ese era el juego con las imágenes. Ese río de memoria para mí es lluvia, siempre fue lluvia, pero he escuchado que se siente el cuerpo de agua como un río, porque también el río es un camino, y ese es mucho más lindo: el río.

Juliana: Qué interesante que para vos sea lluvia. Ahí entran las subjetividades de quien crea y quien mira.

Wil: Total, total, total. La lluvia fue un momento anecdótico del montaje. Yo estaba grabando la lluvia en mi cuarto mientras estaba montando el corto, y paralelamente estaba viendo una peli de Jonas Mekas, y yo no me di cuenta que dejé el play en la película mientras me iba a grabar la lluvia. Entonces estaba grabando la lluvia y sale esta sección de audio que luego se utilizó en la película y se coló al registro de la lluvia. Entonces fue como «ok». Lo monté, estaba funcionando, había algo muy ajeno también, eran dos conceptos muy distintos que comenzaron a funcionar en conjunto. Luego saqué el archivo de audio de la peli y grabé bien la lluvia, y se fue mezclando y se fueron encontrando estas dos temporalidades y este juego que hay con la peli. Porque aunque Jonas Mekas no sea un referente puntual en esta película, sí es un referente personal que lo tengo presente creo que en cada proceso de creación.

Juliana: Claro, estas coincidencias de la vida. Creo que otro tema del corto es este espacio liminal entre los sueños y los recuerdos. Siento que ¿Cómo suturar la tierra? es ese encuentro entre estos dos espacios casi que metafísicos. ¿Cómo lo sientes tú?

Wil: Creo que es una búsqueda muy presente que se refleja en el corto de una forma visual, sonora, en la voz y en los intertítulos. Para mí nace de pensar cómo siento yo que funciona mi mente, que claro, no es un flujo con una línea de tiempo cronológica, sino esto mismo: el pensamiento, la memoria. Y te lleva a diferentes puntos de esta geografía temporal. Eso es lo interesante y lo rico de la capacidad que tiene el cine, los elementos que tiene el cine para poder situarnos en este espacio mucho más ambiguo. Es mucho más interesante mostrar la fragilidad de la memoria y la posibilidad de ensoñación o de fantasear estas memorias o viceversa. Y también la necesidad de anclar el cortometraje a un punto o a un espacio físico real y tangible.

El cortometraje habla de recuerdos ficticios, pero también de la posibilidad de no tener recuerdos ficticios o de ficciones que nacen a través de la memoria. Creo que no hay necesidad de definir esos límites, que es precisamente lo rico y lo que a mí me interesa del cine. Esos bordes no existen. Este corto en particular hace uso de los intertítulos como ese punto medio, porque al tener los títulos y al ser el espectador, la persona que lo lee, lo lee en la cabeza con su voz interna. También hay otro tipo de activación, creo yo, y de relación con la película, las imágenes y los sonidos, antes de que una voz le esté interpelando. La película habla de memorias que pueden ser aplicables a cualquier persona que ha vivido situaciones de desplazamiento, situaciones de migración, y no necesariamente migraciones geográficas, también migraciones sentimentales, tal vez también con espacios muy puntuales, etc.

Juliana: Claro, qué bacán. Hay dos frases que me parecen muy interesantes: una está en la primera mitad y otra está en la segunda mitad. La primera es una pregunta, “¿cómo construir una voz cuando siempre nos han enseñado a callar?” Y luego, en la segunda mitad, yo creo que es una especie de respuesta, no directa, pero tal vez sí relacionada: “solo queda la voz para archivar nuestra memoria”. Es interesante porque en la segunda parte ya no está tu voz, es más bien la voz interna de la audiencia que lee los títulos, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas has podido encontrar para construir esta voz de la que hablas? Para construir esta voz o para dar forma a esta voz a través del cine, a través de ¿Cómo suturar la tierra?

Wil: Qué lindo lo que dijiste al inicio sobre esta relación que existe tal vez entre estas dos frases y las dos partes de la película en las que se sitúan. Vienen de un proceso de diálogo interno conmigo mismo, porque en la peli funcionan como una carta hacia mi mamá y también como una posibilidad del segundo diálogo. La única forma de albergar la memoria es mediante la voz. Creo que el cine precisamente tiene muchos dispositivos que pueden dar una libertad a este modo de comunicarse. A mí me interesa indagar dónde pueden existir las imágenes, o en qué soportes pueden existir las imágenes, no como un reflejo necesariamente de memoria, sino como una evidencia de esta experiencia vital. Para mí la voz se convierte en el concepto de voz antes que su uso como voz humana. El concepto de voz como el concepto de una premisa, de una imagen.

Estaba pensando recién en las imágenes que pueden existir en las palabras y en los sonidos que te llevan a una imagen. Para mí la construcción del cortometraje en una primera parte, cuando se escucha mi voz, es una cuestión más performática. Tal vez se da una posibilidad mucho más abierta a una interpretación desde una poesía de migración, con la frase del cadáver, de la casa y demás, y también se hacen referencias a una breve historia reciente del Ecuador… de hechos un poco más trágicos, ¿no? Cuerpos flotando en el estero, que es una imagen que quedó mucho en mi memoria atravesada por la pandemia. Ponte, ahí, la voz adquiere un carácter mucho más performativo, luego la ausencia de voz humana funciona para situar al espectador en este punto, en este viaje también, porque la película nace como un viaje. Entonces sí, la voz también es una voz interna, una voz propia, una voz que resuena con cada espectador. Una intención de la película fue que cada quien resuene con algo que ve, con algo que escucha, con algo que lee. Se habla de cosas muy amplias, se habla de una forma muy amplia de experiencias personales.

Juliana: ¿Cómo suturar la tierra? es una carta a tu mami, ¿no? Pero también hay partes en las que yo siento, y corrígeme si estoy mal, hay partes en las que te estás hablando a ti mismo, te vulnerabilizas, y es un diálogo, hasta cierto punto contigo mismo a través del recurso de la carta a tu mami.

Tal vez, no sé, me pregunto como, ¿qué le dirías al Will de guagua, no? Como al guagüito Will, porque siento que también puede haber un diálogo ahí.

Wil: Sí, el dispositivo de la carta empezó conmigo haciéndole una carta a mi mamá, pero no a mi mamá ahora, sino a mi mamá cuando se estaba yendo de la casa, para situarla temporalmente ahí. En un momento de la investigación y en la prueba de escritura utilicé varios recursos de estas cartas. Paradójicamente, lo que hablábamos antes del lenguaje, hubo mucho texto en la concepción de la película. También hicimos procesos de escritura colectiva con dos personas que me ayudaron en Argentina, Abigail Salgado y Pau Agari. Al estar en un contexto de distancia de sus respectivas madres, era interesante explorar el dispositivo epistolar que te da la carta y la distancia también. Hay una distancia geográfica y temporal para que pueda funcionar. Es una carta que mezcla una carta a mi mamá ahora, siendo mi madre, conociéndola yo desde toda mi vida, y una carta también a una mujer que no llegué a conocer, que es mi mamá en este proceso migratorio, que era más joven con la edad que yo tengo ahora. Entonces por ahí hubo un juego de tiempos en la palabra, tiempos verbales que luego se fueron depurando para no confundir, porque no había el tiempo necesario para aclarar esta intención. Quedaron dibujadas las palabras con este collage temporal. Y en eso se puede reflejar lo que tú dices, esta lectura que es hacia uno mismo, hacia mi persona, y hacia el destinatario.

Juliana: Bueno, como última pregunta, que realmente no es una pregunta, más bien es un espacio para vos de decir o contar alguna cosa que tal vez no hemos hablado todavía, o algo que quisieras hacer mención o enfatizar de lo que ya hemos hablado antes también. Es un espacio más libre, un espacio más tuyo.

Wil: Lo primero que se me vino a la mente es agradecer al equipo humano, que como te digo fue un equipo humano muy extenso. Creo que los proyectos nacen desde muchos lados, no hay un punto en específico. Puntualmente las personas que hicieron posible esta peli son la Karla Guevara, la productora, Nicolás Monteros, quien hizo cámara, Alexander Pereira, quien hizo el sonido y la mezcla, al Pablo Carballo, quien nos ayudó en Loja con la proyección. Con ellos fuimos básicamente el equipo humano que desarrolló la peli, y a las personas que luego se unieron en cualquier etapa, desde la investigación y la post. Creo que eso primero, más que nada, y creo que eso es lindo, porque para mí el cine es una posibilidad de muchas cosas, entonces es una posibilidad de encuentro, no solo de un equipo humano, sino también de encuentro con la vida misma, con diferentes maneras de expresarse, de encontrarse uno en las imágenes, de perderse, y creo que eso es muy bonito.

Entonces nada, si es que tienen el chance de poder verla, o si no, me escriben y les paso el link y la ven, no pasa nada, pero si es que tienen chance de verla más en el cine sería lindo… porque lo lindo del cine también es eso: el encuentro colectivo, el pensar y el hablar, como este espacio contigo ahora. Creo que más nada eso, confiar de vuelta en las imágenes, creo que es un proceso que yo estoy en estos momentos atravesando, y creo que tal vez el corto también pueda, yo qué sé, lanzar chispas de cositas, de conceptos, de imágenes, de ideas, de sensaciones y sentimientos. Y nada, eso agradecer el espacio a ti Juli y al equipo de la revista.

Juliana: Muchas gracias, Wil, por acceder a tener este espacio conmigo y con la 25 Watts, qué lindo conversar contigo a profundidad de ¿Cómo suturar la tierra?

¿Cómo suturar la tierra? (2025), de Wil Paucar Calle.